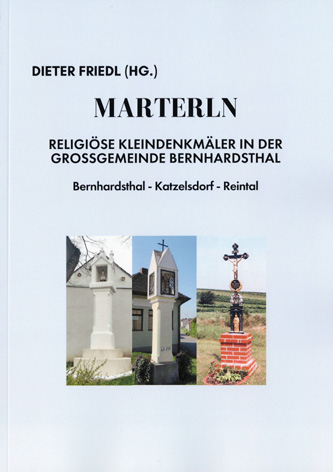

| Kreuz, Marterl, Säule darunter versteht man ein Kleindenkmal wie Bildsäule oder Bildstock, Erinnerungs-Mal, Steinsäule, Steinkreuz, Sühnestein, Martersäule, Kultsäule, sakrales Denkmal, Markierung der Landschaft, Gerichtssäule, Lichtsäule, Pestsäule, Wegsäule, Bildstock, Bildsäule, Pranger, Tabernakelpfeiler, Franzosen-, Preußen-, Schweden- oder Hussitenkreuz, Türkensäule, Scheide(weg)kreuz (kennzeichnet alte Wegkreuzungen), Steinmarterl. Feldkreuz (großes Holzkreuz mit dem Corpus Christi aus bemaltem Eisenblech), Hahnkreuz (hier befindet sich obenauf ein Hahn aus Blech), Urlauberkreuz (hier wurden die Wallfahrer verabschiedet und empfangen), Wegkreuz (oder Flurkreuz; einfaches Gusseisenkreuz, wie man es auch auf einfachen und älteren Gräbern antrifft, in alpinen Regionen meist Holzkreuze), Hofkreuze (bei der Zufahrt zu einem Bauernhof), Weißes Kreuz, Rotes Kreuz, etc. Nur selten, wie z.B. bei der Lichtsäule, welche meist 2 offene Seiten und eine Säule dazwischen aufweist, kann man aus dem Namen auch auf die Form oder Bauweise des Kleindenkmals schließen. Viele „Marterln“ (worunter man sich eigentlich eine gemauerte oder eine Säule aus Stein mit außen angebrachten Heiligenbildern oder mit einer Nische mit einer kleinen Heiligenstatue,... vorstellt) kennt man seit Generationen nur unter den Namen „Kreuz“ (z. B. das Spangl-Kreuz in Reintal, das Achtelkreuz in Katzelsdorf,...) und haben mit der Form des Kreuzes nur soviel gemeinsam, dass ein solches obenauf am Denkmal angebracht ist. Der Name Marterl stammt aus dem alpinen Sprachgebrauch und bezeichnet ein Gedenkzeichen für einen Unglücksfall. Über die Herkunft des Namens gibt es recht unterschiedliche Meinungen ... |

||||||||||||

|

||||||||||||

| Ein Marterl

kann zum Beispiel darstellen, was ein Heiliger für den rechten

Glauben erlitten hat oder an einen Verstorbenen erinnern, der

durch Unglück oder Gewalt sein Leben einst einbüßte. Oft wurden auch Flurdenkmäler zum Dank an überstandene Leiden errichtet. Da die meisten Menschen früher nicht lesen konnten, waren die Darstellungen und Situationen meist sehr klar und unmissverständlich. Es steht meist am Ort des Unglücks und will durch Wort und Bild die Erinnerung wach halten und zum Fürbittengebet einladen. |

||||||||||||

die

Kreuzformen

|

|

die Kapelle hat ihren Namen vom Mantel (capa) des Hl. Martin. Schon die Merowingischen Könige verehrten den Martins-Mantel als Schutz und Hort im Kampfe. Der Aufbewahrungsort dieser Reliquie in Tours hieß danach capella, der Wächter capellanus. Seit dem 7. Jahrhundert tragen kleine Kirchen diesen Namen und aus dem capellanus wurde unser heutiger „Kaplan“. (Quelle: Sagen.at) einige Darstellungen... „Anna selbdritt“ bezeichnet die Darstellung von Anna mit ihrer Tochter Maria und dem Jesuskind. „Ecce homo“ („Siehe, der Mensch“) aus dem lateinischen, laut Johannesevangelium (Joh 19,5) ein Ausspruch von Pontius Pilatus, dem Stadthalter Roms, als dieser Jesus von Nazaret in purpurnem Gewand der Bevölkerung Jerusalems vorführte. Jesus zeigt die Spuren der Folterungen und trägt am Haupt die Dornenkrone ... Wikipedia „hl. Dreifaltigkeit, Gnadenstuhl, Weinlandherrgott“ nennt man beispielsweise eine solche, bei der Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist gemeinsam zu sehen sind. Hl. Johannes Nepomuk, Nepomuk, Johannes ... Hl. Johannes Nepomuk (ne Pomuk => aus Pomuk, * um 1350 in Pomuk bei Pilsen † 20. März 1393 in der Moldau bei Prag ertränkt) Der Heilige Johannes Nepomuk gilt als Blutzeuge für die Unverletzlichkeit des Beichtgeheimnisses und wird vor allem gegen Verleumdungen angerufen. Er ist Patron der Flößer, Müller, Schiffer und Brücken, der Beichtväter und Priester. => Johannes Nepomuk Pest-Denkmäler Da von der Pest befallene Häuser seinerzeit mit einem weißen Kreuz gekennzeichnet wurden, trifft man im Weinviertel oft auf Marterln oder Steinsäulen die als „Weißes Kreuz“ bezeichnet werden und meist an Pestgräbern errichtet wurden. Dort trug es dann an der Spitze ein Kreuz mit einem Doppelbalken => Scheyerer-Kreuz »Mittel wider die Pest und andere ansteckende Krankheiten« von Herbert Wagner; abgerufen am 17. Mai 2015. Pestheilige Einige Pestheilige sind auch Schutzpatrone für andere Seuchen wie z.B. Cholera, sowie für Unwetter, Gewitter und Blitzschlag. Die bekanntesten in unserer Gegend sind die Hl. Anna, die Hl. Maria, die Hl. Rosalia (Rusalia) von Palermo („La Santuzza“), der Hl. Rochus von Montpellier und der Hl. Sebastian. Kleindenkmäler die den Namen einer dieser Heiligen tragen, sind meist nach überstandener Seuche als Zeichen der Dankbarkeit und als Schutz vor neuem Befall errichtet worden. z.B. die Sebastianikapelle in Altlichtenwarth (Pest), die Rochus-Kapellen in Lundenburg [Břeclav] und Altenmarkt [Stará Břeclav] (Cholera), die St. Sebastiankapelle auf dem Heiligen Berg in Nikolsburg (Pest), usw. das Rote Kreuz ... erhielt seinen Namen dadurch, da es zur Abwehr des Bösen aber auch zur besseren Haltbarkeit mit Tier- (Ochsen-) blut bestrichen wurde. Es wurde oft an Wegkreuzungen aufgestellt. das Weiße Kreuz ... => Pest-Denkmäler Südmährischer Bauernbarock (1790 - 1840) Am südlichen Fuße des Kesselbergs [Kotelná, 483 m], wo der blau markierte Wanderweg Übrigens, auch die Häuser im alten Ortskern von Pollau [Pavlov], rund um die Kirche der Hl. Barbara, zählen zum südmährischen Bauernbarock. Wegbegleiter Werner Lamm berichtet in seinem Artikel „Wegbegleiter“, erschienen in „Niederösterreich Perspektiven“ (Ausgabe 4 / Winter 2011), sehr ausführlich über die Geschichte der Totenleuchten, Bildstöcke und Marterln. Beginnend mit den Totensäulen vor der Christianisierung bis zum heutigen Tag, wo man sich langsam wieder vermehrt für die Restaurierung und Bewahrung unserer besonderen Kulturgüter einsetzt (=> „die Marterln und das 21. Jahrhundert“). Säulenordnung In seinem Artikel „Säulenordnung“, erschienen in „Niederösterreich Perspektiven“ (Ausgabe 4 / Winter 2015), berichtet Werner Lamm über die Geschichte der Marien-, Pest- und Dreifaltigkeitssäulen in Niederösterreich. Gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) - die Reformation war in den Habsburgischen Landen weitgehend überwunden - wandten sich die Gläubigen mit ihren Anliegen verstärkt an die Gottesmutter Maria. zu den Standorten der Wegkreuze, Marterln Durch Kommassierung, Felderzusammenlegungen, usw. stehen viele Kreuze, Marterln,... heute nicht mehr an ihren ursprünglichen Plätzen. Kartographische Unternehmen sind meist ortsfremd und orientieren sich über Standort und Bezeichnung an bereits bestehendem Kartenmaterial. So kann es einerseits zu Namensveränderungen (=> „Flurnamen“), zu Verwechslungen und zu falschen Standorten kommen. Ein aktuelles Beispiel ist das „Weiße Kreuz“ in Rabensburg, das in den Karten des Bundesamts für Eich- und Vermessungswesen bei der Höhenmarke 181m vermerkt ist. Der richtige Standort ist allerdings ein kleines Stück weiter südöstlich bei der 173 m Höhenmarke. Das bei der Höhenmarke 181m vermerkte Kreuz trägt den Namen „Prewein-Kreuz“. Kleindenkmäler auf tschechischem Gebiet Auf tschechischen und österreichisch-tschechischen Kartenwerken sind auf tschechischem Gebiet noch immer einige Wegkreuze und Kapellen eingezeichnet, die es dort vor 1945 gab, jedoch heute nicht mehr existieren. Mittlerweile werden auch auf tschechischem Gebiet - nicht nur von den Heimatvertriebenen, auch von den Ortsbewohnern - bestehende Flurdenkmäler renoviert und gepflegt. Besten Dank an die zahlreichen mir unbekannten Denkmalpflegerinnen und -pfleger, wie auch an Herrn Karel Janík aus Klentnitz [Klentnice], der sich den Marterln in seinem Heimatort und in der Umgebung von Nikolsburg angenommen hat. zu den Namen der Wegkreuze, Marterln, Kapellen Viele Kapellen, Marterln, Wegkreuze,... tragen heute aus Unkenntnis des Stifters oder der ursprünglichen Begebenheit den Namen der sorgsamen Denkmalpfleger. Diese Kleindenkmäler werden auch von ihnen oder deren Nachkommen mit großem Stolz liebevoll erhalten und gepflegt. Wie sich Namen verändern können => „Flurnamen“ eine persönliche Anmerkung Ähnlich wie beim Zusammenhalt, der Kameradschaft unter der Bevölkerung, so ist es auch bei der Beziehung zu den Kleindenkmälern. In südlichen, westlichen oder in bergigen Teilen Österreichs, wo Häuser und Bauernhöfe oft kilometerweit auseinander liegen, ist es selbstverständlich einen guten Kontakt mit „seinem Nachbarn“ zu pflegen. Auch findet man dort bei fast jeder Siedlung eine kleine Kapelle, ein schön geschmücktes Holzkreuz,... welche(s) zu erhalten einem mehr als nur zur Ehre gereicht. Bei uns im flachen Weinviertel ist es leider mit der „guten Nachbarschaft“ nicht immer so gut bestellt, doch „Gott sei Dank“ gibt es immer noch Personen und Familien, die sich der Pflege der Kleindenkmäler annehmen, und dieses nicht als eine Aufgabe der Kirche, der Gemeinde oder gar der Straßenverwaltung sehen. die Marterln und das 21. Jahrhundert Etwas untypisch für die materielle, computergesteuerte und voll elektrifizierte Zeit präsentieren in letzter Zeit viele Orte, Gemeinden und Pfarren rund um Bernhardsthal mit großem Stolz ihre schön erhaltenen oder restaurierten Kleindenkmäler. Auch gibt es zahlreiche Orts- und Wanderkarten, Heimatbücher, Pfarrverzeichnisse, usw. mit den ortsüblichen Namen der Kapellen, Wegkreuze und Marterln. Besonders erwähnenswert seien hier als „Vorbilder“ für alle Gemeindeämter der Ortsplan von der Gemeinde Schrattenberg und die Internetversion der Gemeinde Bad Pirawarth angeführt! Seit einigen Jahren hat sich auch das Bildungs- und Heimatwerk Niederösterreich den Klein- und Flurdenkmälern angenommen und präsentiert auf „marterl.at“ ihre derzeit noch sehr lückenhafte Kleindenkmäler-Datenbank im Netz. Bei einer Schulung, die ich dank Unterstützung der Gemeinde Bernhardsthal im März 2012 besuchen durfte, wurde mir dann uns sehr pennibel erklärt, dass die Datenbank Bilder welche Bildqualität die Bilder haben müssen, wie exakten Abmessungen, Daten und geschichtliche Informationen diese Datenbank

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||